~2024京都87🌟2024年の夏休みの振り返りです

松尾大社

全国の酒飲みの聖地、ではなく酒造会社の聖地・松尾大社にやってきました。

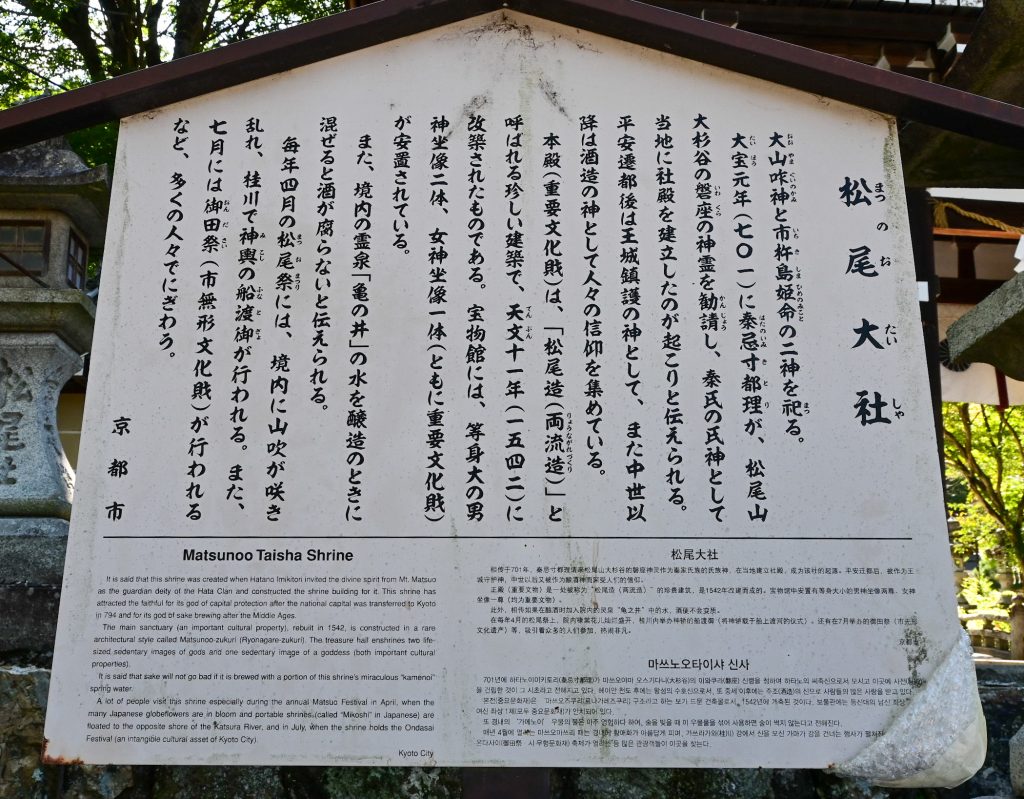

来歴等

松尾大社まつのおたいしゃ

大山咋神と市杵島姫命の二神を祀る。

大宝元年(七〇一)に秦忌寸都理はたのいみきとりが、松尾山大杉谷の磐座の神霊を勧請し、秦氏の氏神として当地に社殿を建立したのが起こりと伝えられる。平安遷都後は王城鎮護の神として、また中世以降は酒造の神として人々の信仰を集めている。

本殿(重要文化財)は、「松尾造(両流造)」と呼ばれる珍しい建築で、天文十一年(一五四二)に改築されたものである。宝物館には、等身大の男神坐像二体、女神坐像一体(ともに重要文化財)が安置されている。

また、境内の霊泉「亀の井」の水を醸造のときに混ぜると酒が腐らないと伝えられる。

毎年四月の松尾祭には、境内に山吹が咲き乱れ、桂川で神輿の船渡御が行われる。また、七月には御田祭(市無形文化財)が行われるなど、多くの人々でにぎわう。

祭神・大山咋神

祭神は「大山咋神」。読み方は「おおやまぐいのかみ」。ぐいっと!いい響き(笑)。HPによると、須佐之男(スサノオ)の子の大年神の子。またの名を、山末之大主神。山の上(末)に鎮座して、山や山麓一帯を支配した神で、山末之大主神は比叡山を支配した神(現・日吉神社)と、松尾山を支配した神(現・松尾大社)がいたそうです。

祭神・市杵島姫命

もう一人(?)の祭神は、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)。別名は中津島姫命(なかつしまひめのみこと)です。福岡の宗像大社に祀られる三女神の一神で、海上守護がお得意。渡来人で松尾大社のルーツでもある秦氏が、朝鮮半島との交易するなかで海上交通の安全を願って呼んできた(勧請した)のではないかと推測されています。

来歴

神社社殿が建てられたのが飛鳥時代。けれども祭神「大山咋神」は、それよりずっと以前から、ここいらの住民の生活の守護神として祀られていたのだそうです。社殿のない当時は、松尾山の山頂に近い磐座に祀られていたらしいです。

その後、5世紀ごろに秦氏が渡来。松尾山の神を一族の総氏神として仰ぎ、「大山咋神」のご威光を掲げつつ地域を開拓。桂川周辺の荒野を農地に変え、産業も興り豊かに~というサクセスストーリー。財政面から朝廷を支え、平城京や長岡京が立ち行かなくなると、秦氏が平安遷都に影響力を発揮したんだそうです。なので、都が平安京に遷ると、松尾大社は加茂神社と並び都を守護大社に。歴代天皇も行幸に足を運んだそうです。

ちなみに、現在の場所に神殿を建てたのは701年。秦忌寸都理(はたのいみきとり)の代です。娘の知満留女(ちまるめ)は斎女となり、その子孫が明治初年まで幹部神職を勤めた秦氏だったそうです。ガチ・秦氏の社です。

酒造・醸造の神様というのは、秦氏が酒造りが得意だったことが由来ですね。

珍しい鳥居

神社は阪急嵐山線の松尾大社駅を降りるとすぐの場所です。まず、目に入ってくるのが巨大な鳥居。横には、巨大な徳利。いいですねえ。

一つ目の鳥居をくぐり、参道を進みます。後ろの松尾山の存在感がすごくあります。

ふたつめの鳥居。

何かがぶら下がっています。

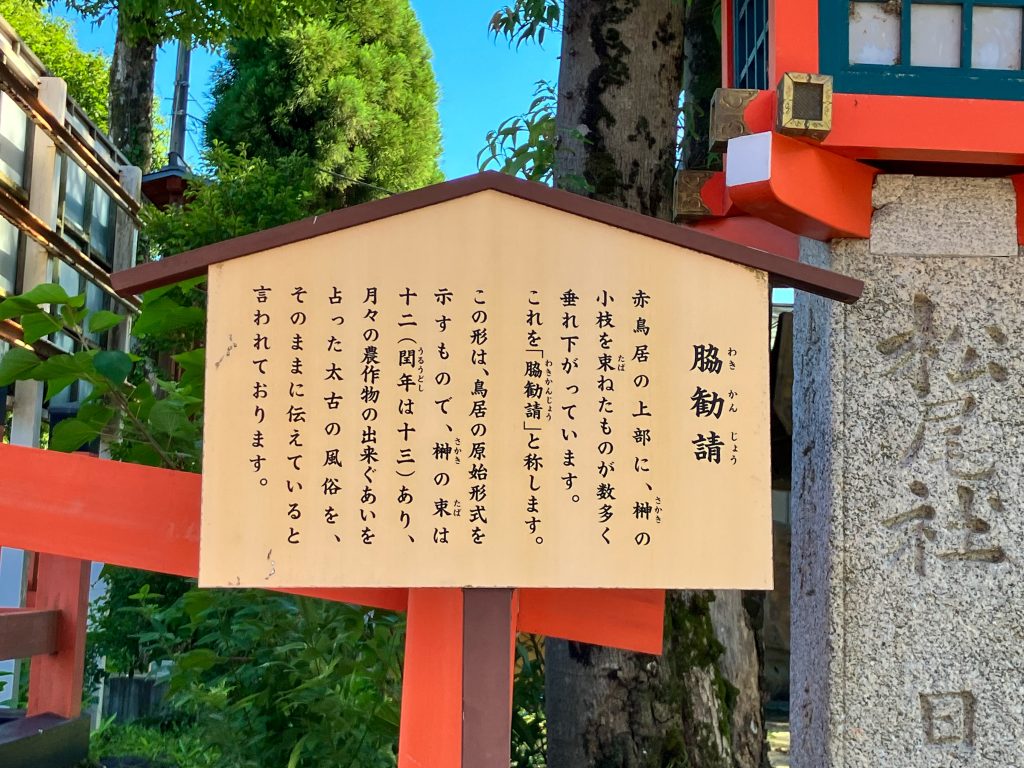

榊の小枝を束ねたものだそうで、「脇勧請」というそうです。初めてみた。

脇勧請

赤鳥居の上部に、榊の小枝を束ねたものが数多く垂れ下がっています。これを「脇勧請(わきかんじょう)」と称します。この形は、鳥居の原始形式を示すもので、榊の東は十二(閏年は十三)あり、月々の農作物の出来ぐあいを占った太古の風俗を、そのままに伝えていると言われております。

鳥居の原始形式を示すものだそうです。へー。

お酒の資料館

赤鳥居をくぐると左手に「お酒の資料館」(入場無料)があります。外せません。

ベンチわきにあるテーブルが酒樽っぽい。

おっ、松尾大社とお酒のご関係が書かれていますよ。

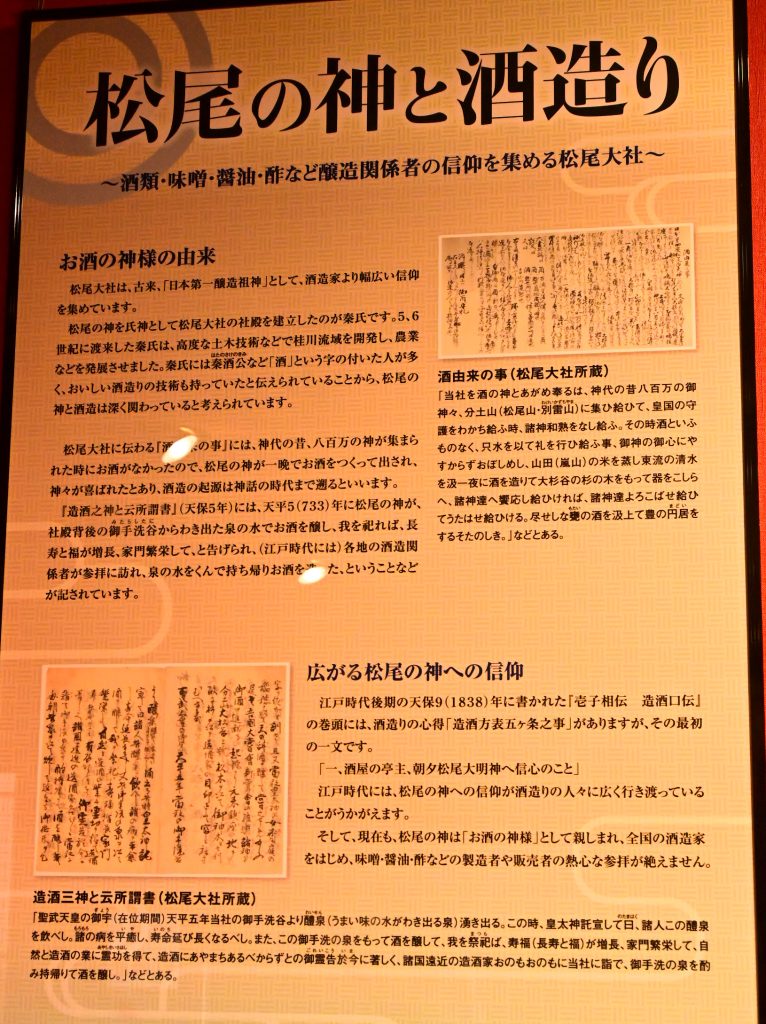

松尾の神と酒造り~酒類・味噌・醤油・酢など醸造関係者の信仰を集める松尾大社~

お酒の神様の由来

松尾大社は、古来、「日本第一醸造祖神」として、酒造家より幅広い信仰を集めています。

松尾の神を氏神として松尾大社の社殿を建立したのが秦氏です。5.6世紀に渡来した氏は、高度な土木技術などで桂川流域を開発し、農業などを発展させました。秦氏には秦酒公(はたのさけのきみ)など「酒」という字の付いた人が多く、おいしい酒造りの技術も持っていたと伝えられていることから、松尾の神と酒造は深く関わっていると考えられています。

松尾大社に伝わる「酒由来の事」には、神代の昔、八百万の神が集まられた時にお酒がなかったので、松尾の神が一晩でお酒をつくって出され、神々が喜ばれたとあり、酒造の起源は神話の時代まで遡るといいます。

「造酒之神と云所謂書」(天保5年)には、天平5(733)年に松尾の神が、社殿背後の御手洗谷(みたらしたに)からわき出た泉の水でお酒を醸し、我を祀れば、長寿と福が増長、家門繁栄して、と告げられ、(江戸時代には)各地の酒造関係者が参拝に訪れ、泉の水をくんで持ち帰りお酒を造った、ということなどが記されています。

秦氏がおいしい酒造りの技術を持っていた、というのはさておき、神代の神様会議で「水じゃねえ、酒を持ってこい~」となって松尾の神が一晩で酒を造って出したらみんな喜んだというエピソードもあるそうです。まぁまぁ、これ飲んで楽しくやりましょうよ、的な。わかるぅー。

酒由来の事(松尾大社所蔵)

「当社を酒の神とあがめ奉るは、神代の昔八百万の御神々、分土山(松尾山・別雷山わけいかずちやま)に集ひ給ひて、皇国の守護をわかち給ふ時、諸神和熟をなし給ふ。その時酒といふものなく、只水を以て礼を行ひ給ふ事、御神の御心にやすからずおぼしめし、山田(嵐山)の米を蒸し東流の清水を汲一夜に酒を造りて大杉谷の杉の木をもって器をこしらへ、諸神達へ饗応し給ひければ、諸神達よろこばせ給ひてうたはせ給ひける。尽せしな甕(もたい)の酒を汲上て豊の円居(まどい)をするそたのしき。」などとある。

その他、松尾の神と酒のエピソードが満載。

酒造工程も学べます。

素敵なフォトスポットも。

境内

楼門をくぐり、境内にむかって左手。各地の酒樽が並んでいます。知っている銘柄もちらほら。これぞ、酒の聖地!テンションあがりますねー。

本殿は、金色が目立ちますね。

御幣が金色!そして葵の紋が。

下鴨神社の紋も葵だった気がしますね。徳川家も。

拝殿から見た本殿。山が迫っています。

奥

本殿右手。廊下の下をくぐると、松尾大社の本領(?)発揮です。

神泉・亀の井

伝説の亀の井。ここの水を加えるとお酒が腐らない!

「亀の井」という酒造会社もありますよね。「くどき上手」を出している山形の亀の井酒造(株)。ネットで見てみると、「玄亀」を出している大分の亀の井酒造合資会社っていうのもあります。。。

霊亀の滝

亀の井からさらに奥に続く道があり、ちょっと上るとのっぽな鳥居が。

滝をお祀りしている模様。

HPによると、元正天皇時代の和銅7年(714年)、この谷から、すごい亀が現れて朝廷に持って行ったところ「すげー。ラッキーシンボル(瑞兆)だ」となって、元号が霊亀となったそうな。

登山道

神社の裏手には、松尾山への登山道もありました。磐座への道ですね。要申し込みなので、今回は行きませんでしたが、ちょっと惹かれますね。

庭

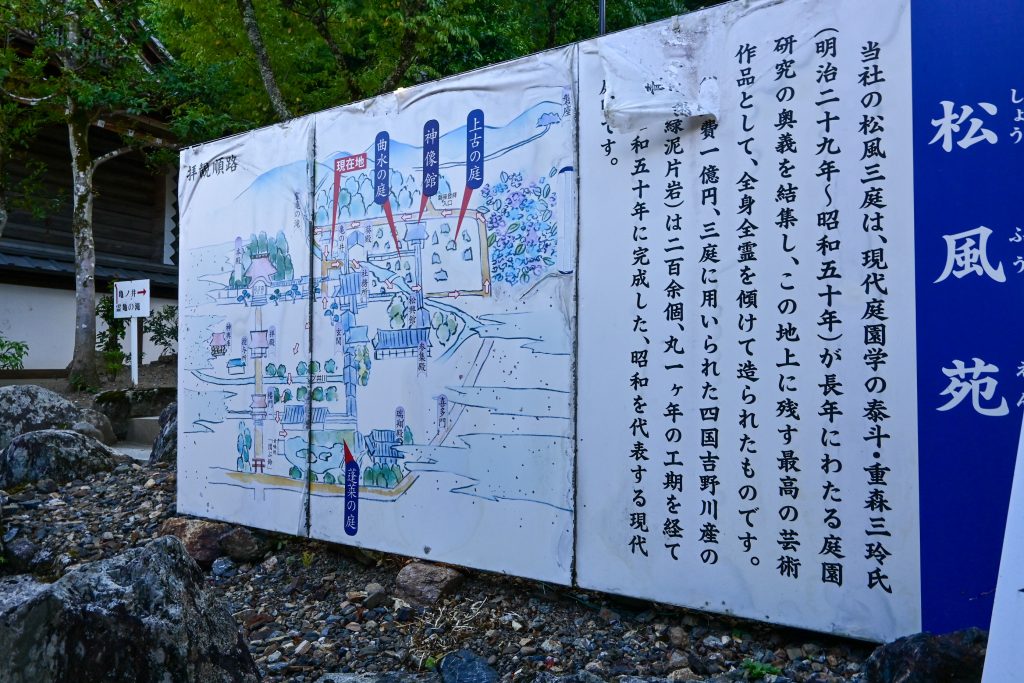

ところで、松尾大社では昭和時代の作庭家による庭をウリにしているようです。

昭和の庭。古い?新しい?京都旅行していると、時代感覚がバグります。

コメント