~2024京都24🌟2024年の夏休みの振り返りです

天橋立にある真水の井戸「磯清水」。

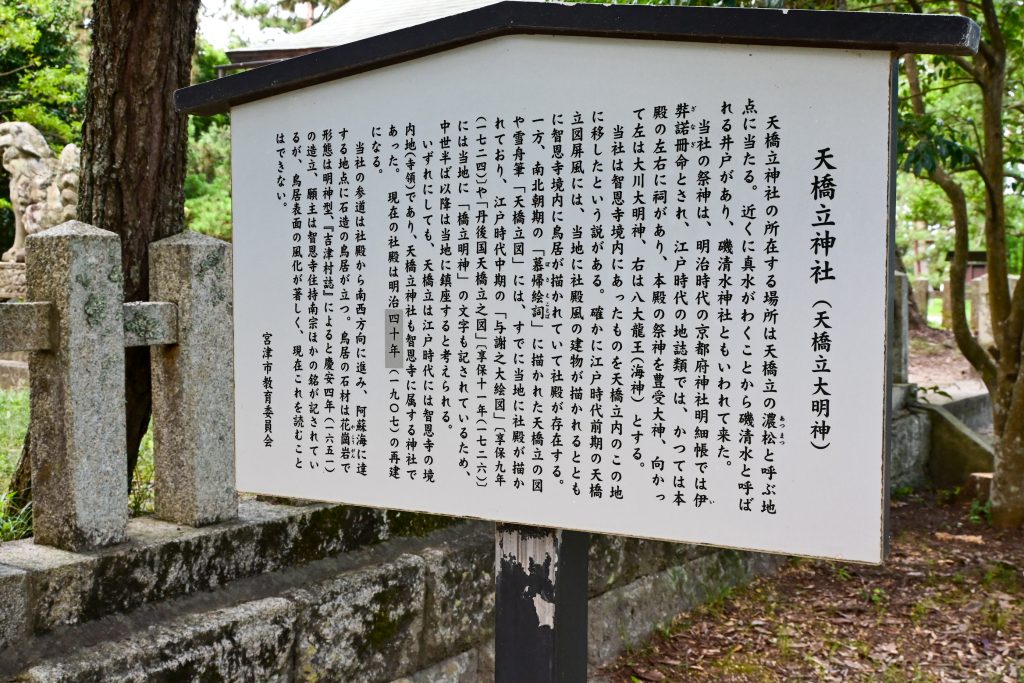

ここには「天橋立神社」があります。別名磯清水神社。看板が立っていて色々由来が書いてあります。

天橋立神社(天橋立大明神)

天橋立神社の所在する場所は天橋立の濃松(あつまつ)と呼ぶ地点に当たる。近くに真水がわくことから磯清水と呼ばれる井戸があり、磯清水神社ともいわれて来た。

当社の祭神は、明治時代の京都府神社明細帳では伊弉諾冊(いざなぎ)命とされ、江戸時代の地誌類では、かつては本殿の左右に祠があり、本殿の祭神を豊受大神、向かって左は大川大明神、右は八大龍王(海神)とする。

当社は智恩寺境内にあったものを天橋立内のこの地に移したという説がある。確かに江戸時代前期の天橋立図屏風には、当地に社殿風の建物が描かれるとともに智恩寺境内に鳥居が描かれていて社殿が存在する。一方、南北朝期の「慕帰絵詞(ぼきえことば)」に描かれた天橋立の図や雪舟筆「天橋立図」には、すでに当地に社殿が描かれており、江戸時代中期の「与謝之大絵図」〔享保九年(一七二四)]や「丹後国天橋立之図」〔享保十一年(一七二六)〕には当地に「橋立明神」の文字も記されているため、中世半ば以降は当地に鎮座すると考えられる。

いずれにしても、天橋立は江戸時代には智恩寺の境内地(寺領)であり、天橋立神社も智恩寺に属する神社であった。現在の社殿は明治四十年(一九〇七)の再建になる。

当社の参道は社殿から南西方向に進み、阿蘇海に達する地点に石造の鳥居が立つ。鳥居の石材は花崗岩で形態は明神型、『吉津村誌』によると慶安四年(一六五一)の造立、願主は智恩寺住持南宗ほかの銘が記されているが、鳥居表面の風化が著しく、現在これを読むことはできない。

宮津市教育委員会

石造りの鳥居。わりとこじんまりしたお社です。

社殿から南西に一の鳥居があるんだそうです。見逃しちゃったや。かつては、本殿の左右に祠もあったとか。祭神の記録は、江戸時代までしかないみたいですね。

| 時代 | 祭神 | 出典 |

|---|---|---|

| 明治時代 | 伊弉諾冊(いざなぎ)命 | 京都府神社明細帳 |

| 江戸時代 | 豊受大神(本殿) | 地誌類 |

| 〃 | 大川大明神 (本殿向かって左の祠) | 〃 |

| 〃 | 八大龍王(海神) (本殿右の祠) | 〃 |

天橋立観光協会のページを見ると、八大龍王推しみたいですね。。。

水の神社に龍王。マッチしますな。

祭神の記録は江戸時代までとのことですが、存在じたいは中世に描かれた「慕帰絵詞」(鎌倉時代後期の僧侶・覚如(かくにょ)の生涯を描いた絵巻物)や雪舟の「天橋立図」で確認できるみたいです。

コメント