~2024京都26🌟2024年の夏休みの振り返りです

三人寄れば文殊の知恵と言いますが、由来なんて考えたこともなかった。ただ、天橋立をウロウロしていると目に入ってきたのが、観光スポットらしき寺。ついでに行ってみると、そこは、文殊菩薩を本尊とする「知恩寺」でした。

山門をくぐっていくと、

(後ろから見た山門)

文殊堂。

創建当時は、密教寺院だったんだそうです。

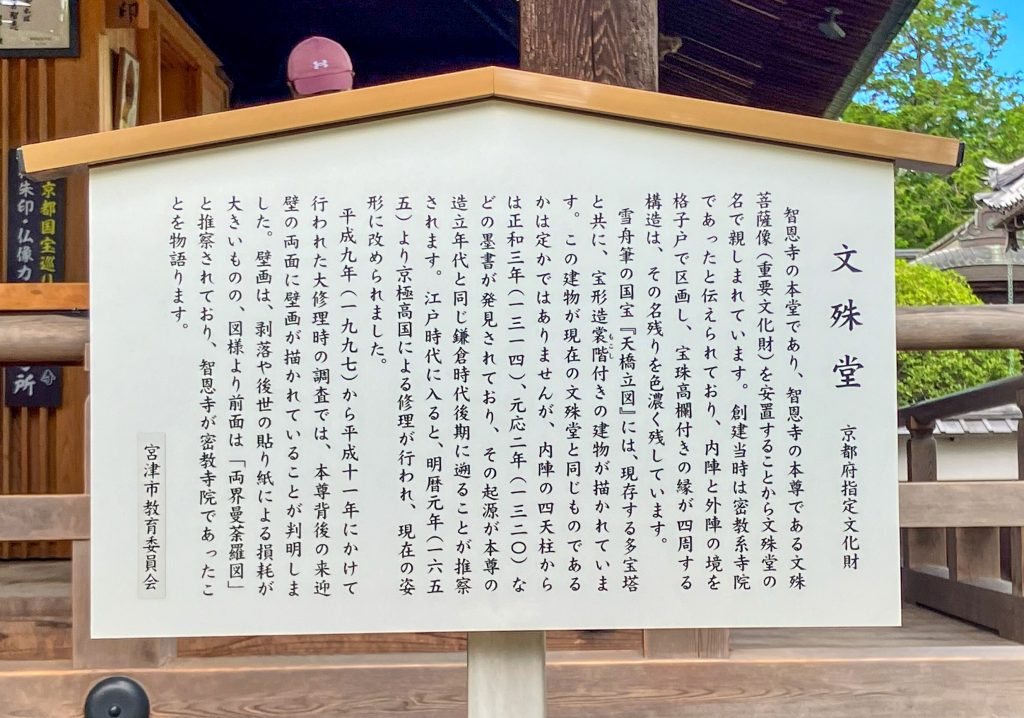

文殊堂 京都府指定文化財

智恩寺の本堂であり、智恩寺の本尊である文珠菩薩像(重要文化財)を安置することから文殊堂の名で親しまれています。創建当時は密教系寺院であったと伝えられており、内陣と外陣の境を格子・戸で区画し、宝珠高欄付きの縁が四周する構造は、その名残りを色濃く残しています。

雪舟筆の国宝『天橋立図』には、現存する多宝塔と共に、宝形造裳階(もこし)付きの建物が描かれています。この建物が現在の文珠堂と同じものであるかは定かではありませんが、内陣の四天柱からは正和三年(一三一四)、元応二年(一三二〇)などの墨書が発見されており、その起源が本尊の造立年代と同じ鎌倉時代後期に遡ることが推察されます。江戸時代に入ると、明暦元年(一六五五)より京極高国による修理が行われ、現在の姿形に改められました。

平成九年(一九九七)から平成十一年にかけて行われた大修理時の調査では、本尊背後の来迎壁の両面に壁画が描かれていることが判明しました。壁画は、剥落や後世の貼り紙による損耗が大きいものの、図様より前面は「両界曼茶羅図」と推察されており、智恩寺が密教寺院であったことを物語ります。

宮津市教育委員会

創建当時っていつ?って思って知恩寺のHPを見ると、

その起源は古く神代にまで遡ると伝わりますが、醍醐天皇より『天橋山智恩寺』の号を賜った延喜四年(904年)を一応の創建年次としております。

「その起源は古く神代にまで」とな。仏教伝来って、いざ、ご参拝(538年)だった気がしますが、それより前が起源のお寺ってありなんですか!? きっとたぶん、寺も神もないぐらいの古代から、信仰の地だったんでしょうね。そりゃ、あんな風景(=天橋立)見たら、古代人は人為を越えた力を感じるんだろうなーと想像します。

そして、境内でフォトジェニック・スポット発見。おみくじが扇子の形らしく、みんな松の木にひっかけて帰るみたいです。

あと、文殊堂横の溝も、なんかオシャレだった。コンクリでなくて、瓦を埋めているんでしょうか?

オマケ。天橋立ビューランドの一角に、ただものならぬ知恵の輪が置かれていました。「ダンベル知恵の輪」だそうで、とっても重そう。「翌日、筋肉中 襲来」と宣伝文句が香ばしい。

コメント